Ora che Cuphead ha ormai sorpassato il suo picco di popolarità, vale la pena di spendere due parole sul progetto dei fratelli Chad e Jared Moldenhauer, anche noti come Studio MDHR. Si tratta di un videogioco che in poco più di un mese ha compiuto una rapida ascesa da curiosità indie a fenomeno mediatico, e adesso sembra davvero il momento migliore per osservarne gli effetti a mente lucida.

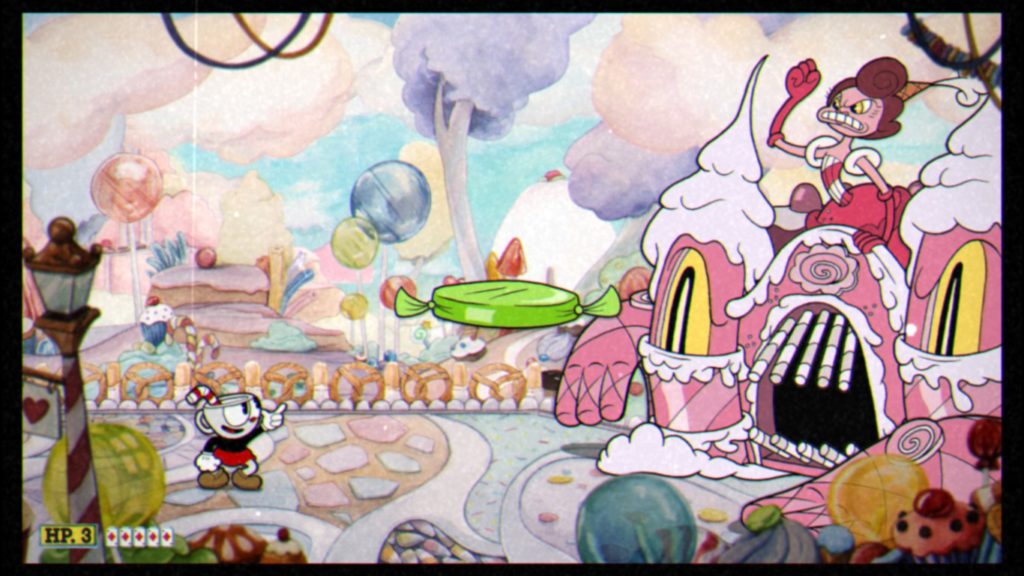

Le prime notizie sul gioco risalgono al trailer del 2014, già allora come esclusiva delle piattaforme targate Microsoft, che aveva ben fiutato l’affare. L’idea era semplice e accattivante: un gioco nello stile della golden age dell’animazione, che per i meno esperti corrisponde ai primi iconici cartoni di compagnie come Disney, Warner Bros, Universal, MGM e Fleischer Studios, prodotti tra gli anni venti e gli anni quaranta. Certo, omaggi a questo periodo non sono una novità nel mondo dei videogiochi, ma Cuphead è andato decisamente oltre facendo della golden age la sua stessa identità: in fase di progettazione ogni elemento visuale è stato rigorosamente messo insieme con riferimenti a questo tipo di cartoni, e i volti, le espressioni, le movenze, la solidità dei modelli dei personaggi, gli sfondi in acquerello, tutto proviene dal pool genetico dei classici dell’animazione.

Un dettaglio non trascurabile di questi cartoni, tuttavia, è che si trattava di produzioni di alta qualità di studi dedicati, opere di artisti con anni di formazione alle spalle e destinate alla proiezione sul grande schermo: procurarsi i soldi e le risorse per un prodotto del genere non è stato facile per il ristretto team di sviluppatori e, nonostante il sostanziale supporto ricevuto da Microsoft, Cuphead è venuto alla luce tra mille ostacoli, spingendo tra l’altro i Moldenhauer ad ipotecare la loro casa. Gli sforzi del team non sono stati però vani, perché il risultato è uno spettacolo per gli occhi. La vera star del gioco è l’animazione, che gode del fascino imperfetto di essere realizzata con metodi tradizionali, eccetto per i colori e vari ritocchi in post-produzione (persino le strutture tridimensionali negli stage di Grim Matchstick e Djimmi the Great sono state scolpite in schiuma e fotografate a 360 gradi), ed è straordinariamente fluida ed energetica, per la gioia degli appassionati di cartoni che apprezzeranno anche l’impegno extra impiegato nella presentazione “vintage”.

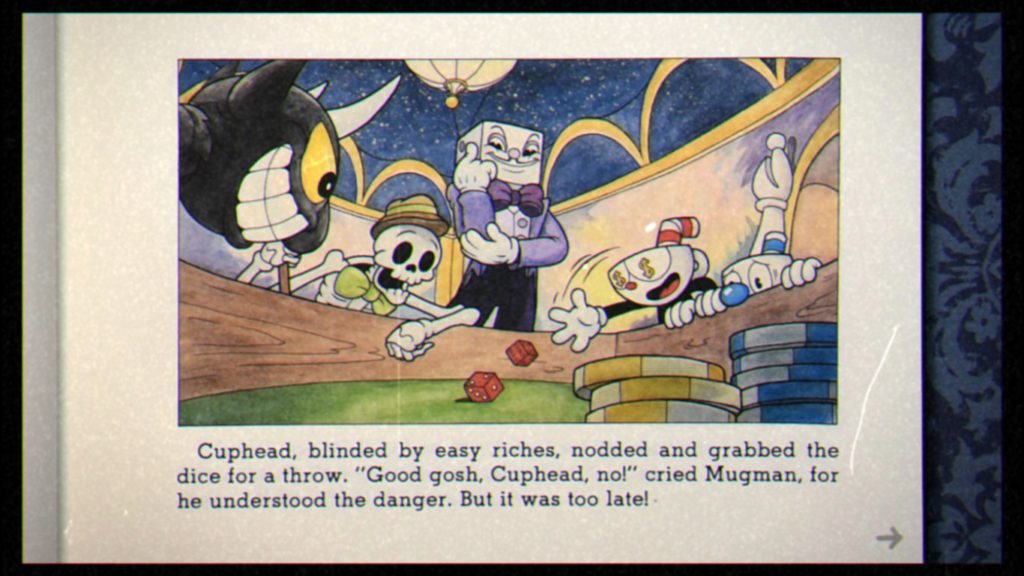

I dettagli inclusi per rinforzare l’idea di star giocando un cartone della golden age includono una vivace colonna sonora jazz suonata da una vera banda, le sgranature e il rumore di fondo che filtrano l’intero gioco simulando l’usura delle vecchie pellicole, l’introduzione e il finale che prendono la forma di un libro illustrato come in Biancaneve e altri film Disney, gli stage introdotti come se fossero cortometraggi con tanto di title card, e una sequela ininterrotta di citazioni, tra cui i nomi del Dr. Kahl, tratto da Milt Kahl, o di Grim Matchstick, che dal creatore di Betty Boop Grim Natwick riceve il nome e la balbuzie, e ancora personaggi come Captain Brineybeard, che altri non è che un clone di Bluto nella sua incarnazione vista in Braccio di Ferro Incontra Sinbad, e Werner Werman, una versione militare di Jerry con un suo Tom personale.

La storia stessa non sarebbe fuori posto in un cartone Fleischer: Cuphead e Mugman vendono l’anima al diavolo dopo aver perso una scommessa nel casinò di King Dice, personaggio a sua volta ispirato alle varie collaborazioni tra Fleischer e il cantante jazz Cab Calloway, e per tornare liberi devono riscuotere con la forza i debiti di altri personaggi che hanno a loro volta concluso affari con il re degli inferi. La premessa conferisce all’intera avventura un tono bastardello che ben si addice ad un mondo popolato da cartoni animati, offrendo la scusa per presentare una sequela di personaggi variopinti da affrontare in battaglie surreali e feroci, e proprio la ferocia di queste battaglie va a toccare l’altro volto di Cuphead, quello più tradizionalmente videoludico.

Infatti, nonostante l’intento dichiarato di omaggiare Fleischer e compagnia, Cuphead non resiste alla tentazione di conservare almeno parte dello stile retrogaming che pervade la scena indie. Grim Matchstick, al di là della citazione presente nel suo nome, è ovviamente il Mecha-Dragon di Megaman, e le rane Ribby e Croaks non sono altro che Ryu e Ken, con i rispettivi taunt e attacchi ispirati alla serie di Street Fighter, e così via. Affiora una leggera dissonanza nell’inserire sfere di energia, monete di Super Mario Bros e NPC che ti suggeriscono di premere il tasto Y per lanciare il superattacco in un lavoro che dovrebbe imitare un vecchio corto animato, e la dice lunga in tal senso che nei file di debug siano state trovate tracce di un livello rimosso nello stile di una macchina arcade, suggerendo che Studio MDHR abbia dovuto praticamente mordersi le mani per non andare in modalità full nerd. Ma tant’è, il retrogaming è ben radicato nel DNA dello studio, che dal lato gameplay ha messo su un altro gigantesco mix di ispirazioni che guarda al mondo degli sparatutto a scorrimento. L’intera squadra è presente all’appello: Megaman, Megaman X, Contra, Metal Slug, Gunstar Heroes e per i livelli sull’aereo Gradius e Parodius con una spruzzatina di bullet hell che non guasta mai. Se si muove su due dimensioni in uno stage lineare e spara, allora è stato dovutamente assimilato nel gameplay di Cuphead e citato direttamente un paio di volte.

L’unico elemento originale di Cuphead è la sua struttura: il gioco è incentrato sui boss: basta scegliere sulla mappa uno dei loschi figuri delle Inkwell Isles per venire direttamente catapultati in un’arena chiusa contro la vittima designata, niente preamboli, solo il via dell’annunciatore. Il bello dell’avventura è scoprire che tipo di nemico si sta affrontando, quali metodi strampalati userà per attaccare, e in che cosa si trasformerà una volta messo alle strette: il boss a più fasi è uno dei cliché più piacevoli del mondo dei videogiochi, e qui la surrealtà del mondo dei cartoni slapstick, che per tradizione sfidano le leggi della fisica e mutano forma come se niente fosse, offre lo spunto per scatenare la fantasia e lanciare un mostro assurdo dopo l’altro al giocatore.

In merito al gameplay, Cuphead fa buon uso della massima “facile da imparare, difficile da perfezionare”: è reso chiaro fin da subito che sparare, saltare e schivare sono i verbi principali, e una volta imparate le basi, il gioco comincia da subito a proporre situazioni sempre nuove a cui applicare dette basi, nel corso di venticinque livelli, ciascuno con il suo tema. Alla varietà contribuiscono anche i diversi tipi di armi e badge che cambiano le abilità del giocatore, le miniquest segrete che si svolgono sulla mappa, le sezioni platform, che per quanto prive di boss e quindi opzionali sono utili per sbloccare nuove aree e collezionare monete per comprare i potenziamenti, e i già accennati livelli sull’aereo, che, in un piacevole esempio di buon game design, pur avendo controlli diversi dalle missioni a piedi ne mantiene i concetti essenziali di movimento, fuoco, schivata e parata.

Ah già, la parata. Tanto tempo fa, Capcom creò Street Fighter 3, uno degli emblemi del mondo dei giochi cult, tanto che al giorno d’oggi citarlo nelle produzioni indie è “di classe”. Studio MDHR, che non voleva essere da meno, ha inserito in un sistema che cita principalmente gli sparatutto una barra Super presa pari pari da SF3: si riempie infliggendo danni come in SF3, consumandone una piccola parte si può sferrare un attacco potenziato, proprio come in SF3, consumandola tutta si può usare una delle tre Super Arti che va scelta prima dello scontro, proprio come in SF3, e dette arti sono indicate da numeri romani e comprendono un proiettile gigante, un powerup temporaneo e un multiattacco, proprio come SF3. E, ultima ma non ultima, Cuphead mette a disposizione una parata, che con un po’ di riflessi consente di nullificare un attacco, riempiendo contemporaneamente una grossa porzione di barra e lasciando un breve istante per effettuare una stilosa combinazione di attacchi, schivate o altre parate, decisamente come SF3. È un modo per incoraggiare il giocatore ad adottare uno stile più aggressivo e rischioso, aggiungendo una dimensione extra al gioco che premia coloro che scelgono di esplorarla.

A differenza della parata di Street Fighter, però, in Cuphead si possono solo parare attacchi e nemici specifici, contrassegnati dal colore rosa. Una differenza che lascia un po’ perplessi: da una parte rende il gioco più complesso, dato che il giocatore deve allenarsi a reagire d’istinto al colore rosa (con non poche ripercussioni nella vita reale), ma dall’altra, fa della parata una mossa molto situazionale. Non sarebbe più divertente poter parare tutto, diventare un esperto e rimbalzare magistralmente tra i proiettili nemici per annientare in fretta i boss? Forse, ma fatto sta che Cuphead non ha tanto a cuore il divertimento spensierato quanto la sfida, e per “sfida” qui non si intende solo la “difficoltà”. I giochi che sono serviti da ispirazione a questo erano “difficili”, mostri sacri come la serie di Contra, ma Cuphead è piuttosto innamorato del concetto stesso di sfida, costruito intorno ad essa, e tarato accuratamente perché il giocatore non acquisisca mai un vantaggio: un’arma più potente sarà più lenta o avrà un raggio d’azione inferiore, una autoguidata sarà più debole; non è possibile recuperare energia in un livello, ma si può usare un badge per ottenere un punto salute extra, sempre al costo di armi più deboli; è possibile giocare in cooperativa con un amico, ma facendo così il boss sarà due volte più resistente.

L’unico modo per il giocatore di progredire è migliorare le proprie abilità, affrontando i livelli ripetutamente fino a quando non avrà imparato i pattern e il modo migliore di reagirvi. Per ogni livello si morirà un sacco di volte, e il gioco se lo aspetta, come dimostra lo scintillante pulsante per riprovare immediatamente, che, insieme alla brevità dei livelli, rivela una mentalità che vuole spingere il giocatore a diventare familiare con questo tipo di giochi, dove riflessi e memoria sono tutto e le morti ripetute non sono tanto una sconfitta quanto un elemento naturale e inevitabile. Questo ultimo punto è forse sfuggito alle folle mediatiche formatesi intorno a Cuphead.

Esplorando i vari articoli, video ed omaggi dedicati al gioco sembra quasi che questo sia diventato famoso per le ragioni sbagliate: l’impressionante lato artistico è passato in secondo piano rispetto alla tanto ostentata difficoltà dei boss. Non ha aiutato in questo senso l’ormai famigerato video in cui un membro del sito giornalistico VentureBeat gioca in maniera atroce ad una beta dei primi livelli, spendendo un buon minuto e mezzo per capire come effettuare uno scatto in aria. Un incidente che la macchina di Internet ha accuratamente discusso, condannato, ridotto a meme, e persino politicizzato, contribuendo ad un fastidioso scenario in cui Cuphead è non solo l’argomento di punta del mese, ma anche un emblema di sorta della difficoltà nei videogiochi, osannato come un’esperienza pura a cui il mondo videoludico dovrebbe aspirare a tornare, mentre dall’altra sponda, alcuni giornalisti con le idee molto confuse hanno al contrario elevato il gioco e il suo livello di sfida al rango di spauracchio.

Fatto sta che Cuphead ha bisogno della sua difficoltà. Come detto prima, l’animazione costa e comporta dei sacrifici per chiunque non sia Disney o un suo diretto rivale. In Cuphead, per notare questi sacrifici è sufficiente guardare i filmati introduttivi, composti di immagini statiche e dialoghi testuali, a differenza di un precedente trailer che mostrava i personaggi in movimento: gli sviluppatori conoscevano i loro limiti, sapevano che non avrebbero potuto creare una gigantesca avventura completamente animata e forse nemmeno gli interessava. Perciò hanno preferito concentrare le loro risorse nella creazione di duelli uno contro uno, ognuno con il suo design unico, la sua piacevolissima musica di sottofondo e il suo sfondo iperdettagliato, come nei migliori picchiaduro. Scontri brevi ma memorabili. E quando si tratta di fare sì che un’esperienza tanto breve possa comunque lasciare un’impressione, ci sono diversi metodi. Undertale, ad esempio, ha puntato tutto sulla storia, invece Cuphead ha scelto la difficoltà. Il gioco conta sul fatto che ogni livello venga riprovato più e più volte, perché altrimenti il giocatore non avrebbe il tempo materiale di apprezzarlo. Ironicamente, è per ragioni simili che è nata la famigerata difficoltà dei giochi che hanno ispirato i Moldenhauer: Megaman e Contra erano difficili perché la tecnologia dell’epoca non consentiva lo sviluppo di giochi lunghi, ed essere costretti a riprovare più volte allungava artificialmente l’avventura.

Questa filosofia di design ha pregi e difetti, e chi dice che molti più giochi dovrebbero essere come Cuphead, magari inacidito dalla frustrante mancanza di gameplay nella maggioranza dei moderni giochi mainstream, ha un punto di vista comprensibile, ma esagerato. La sfida è per forza di cose diversa dall’esperienza. La prima è impulsiva e offre un piacere momentaneo, la seconda è più cerebrale e duratura. È giusto che esistano giochi che soddisfino tutti i gusti, e, a costo di sbagliarmi, trovo che attualmente non ci siano veri squilibri in tal senso. C’è sempre stato un Ninja Gaiden per ogni Kirby’s Adventure e ci sarà sempre un Cuphead per ogni Super Mario Odyssey. Alcuni giochi riescono addirittura a mescolare sensazioni e sfida con sapienza, come VVVVVV, altri pendono da una parte. Cuphead pende dal lato della sfida, e, entrando nel campo dei pareri personali, ciò lo rende meno rigiocabile a chi scrive. Dopo aver battuto il boss finale, onestamente, non più ho sentito il bisogno di tornare nel mondo delle Inkwell Isles. Ho completato la missione extra che chiede di superare le sezioni platform senza sparare, perché è piacevole da provare e premia con il delizioso filtro in bianco e nero, ma qui è dove il mio slancio completista si è fermato. Potrei sfidare di nuovo i boss in modalità Esperta, e probabilmente prima o poi lo farò in un momento di noia, ma non c’è nulla che mi spinga davvero a provarci. A questo punto il gioco si aspetta solo che il giocatore si rimbocchi le maniche e ottenga il punteggio perfetto per ogni livello, per il puro gusto della sfida, ed è qualcosa che semplicemente non mi interessa.

La difficoltà che ha reso Cuphead famoso, quindi, sul lungo tragitto contribuisce alla sua caducità. L’omaggio al mondo dell’hardcore gaming avrà pure fatto piacere a molti, ma la vera lezione da trarre qui è piuttosto la passione che ha alimentato il progetto, la creatività con cui ha recuperato e modernizzato una forma d’arte dimenticata e dato vita ad un cast di personaggi coloratissimo, e la capacità degli sviluppatori di costruire un gioco solido che sfrutta al massimo le sue premesse e aggira con abilità le sue restrizioni.