A guardarlo oggi non si direbbe, ma sette anni fa il reparto live action della Disney Company era nel bel mezzo di una profonda crisi. Con Pirati dei Caraibi come unica saga remunerativa, i dirigenti erano alla disperata ricerca di un’idea che potesse diventare un franchise da portare avanti nel tempo. In quel periodo l’intera azienda stava operando un recupero della tradizione: così come i Walt Disney Animation Studios rinascevano con La Principessa e il Ranocchio e Rapunzel, anche la divisione live action decise di guardare indietro, mettendo in cantiere opere che riportassero in auge personaggi dimenticati. Di quella valanga di progetti spesso validi ma traballanti, dall’identità incerta e mal pubblicizzati (John Carter, The Lone Ranger, Prince of Persia, etc), soltanto uno generò profitto: Alice in Wonderland di Tim Burton. Di lì a poco, la Disney Company si accorse che non valeva la pena di cercare idee all’esterno, perché la gallina dalle uova d’oro si trovava già in casa. Con la rinascita del genere fiabesco, che Hollywood stava riscoprendo proprio in quegli anni, era esattamente il momento giusto per sfruttare la storica lista dei classici d’animazione.

Classici che non sono più classici

Se inizialmente l’idea era quella di recuperare un classico Disney e provare a raccontare la sua storia dandole un twist diverso, presto l’operazione è degenerata e oggi, di fatto, si ammette apertamente lo scopo di aggiornare e migliorare l’opera di partenza. Addirittura, questo obiettivo diventa motivo di promozione del live action: interviste, dichiarazioni, trailer e materiale pubblicitario giocano sull’opposizione col classico, cercando di vendere la nuova versione come quella corretta. Finalità del live action è quindi quella di colmare eventuali buchi di sceneggiatura, rispondere alle domande lasciate irrisolte, sviluppare maggiormente i personaggi o raccontarci il loro background. Va da sé che, se si ritiene necessario un upgrade, evidentemente l’opera originale viene percepita come vecchia e poco adatta al pubblico odierno. La casa di produzione che si è costruita un impero sul concetto di classico, cioè di arte che duri nel tempo, si sta dunque rimangiando la parola. Lungi dall’essere classici immortali, i film di Walt Disney sono ora cartoni animati vecchi che in qualsiasi momento possono essere presi e sostituiti con il loro aggiornamento high tech.

Questa volta la magia è… vera?

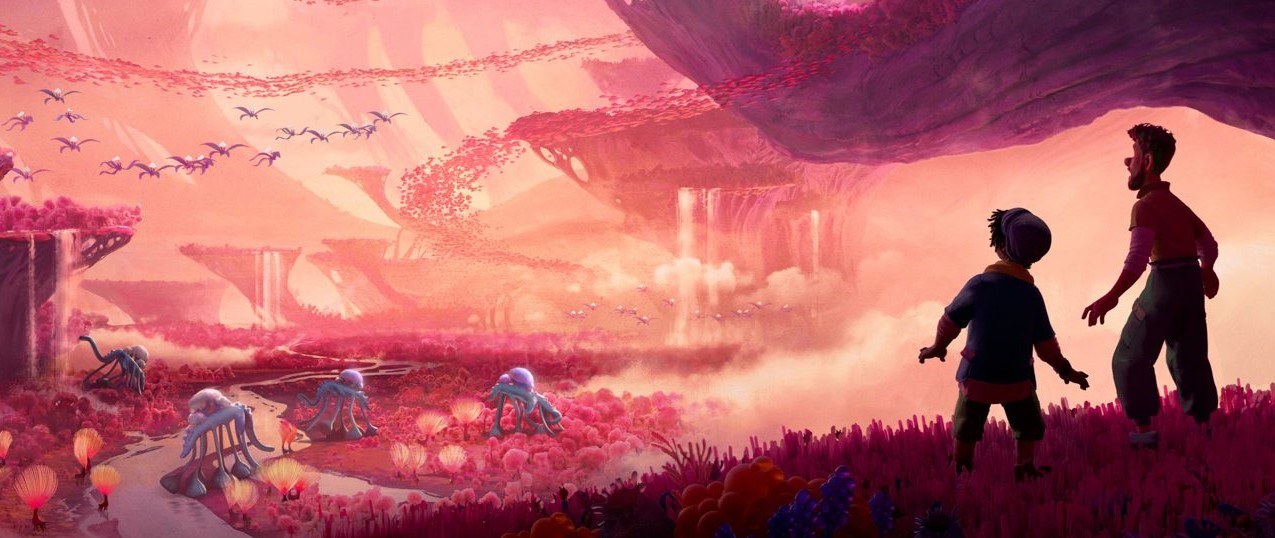

L’“update” avviene ovviamente anche a livello grafico: gli ormai antiquati disegni a mano vengono mandati in pensione, per essere sostituiti con i loro corrispettivi in carne ed ossa. E quando questo non è possibile, con delle improbabili versioni digitali di stampo fotorealistico. Inutile dire quanto la resa risulti inferiore, specie nei passaggi in cui viene fedelmente ricalcato il film animato. L’espressività dei personaggi, la loro stessa caratterizzazione vengono meno quando viene a mancare la componente che per prima li definisce nei classici Disney, la linea. Raccontare la stessa storia in live action è sicuramente possibile, ma pretendere che attori e personaggi in CGI riproducano esattamente movenze, espressioni e gesti di quelli che erano fatti di carta e matita significa renderli solamente pallide imitazioni.

Effetto nostalgia

Il trend dei remake live action diventa doppiamente triste quando si pensa che si tratta di un allinearsi della Disney a un fenomeno che sta andando fuori controllo negli ultimi anni, ovvero quello dei reboot, revival e sequel che mettono al centro l’effetto nostalgia. Tranquilli, ex-bambini: il film è lo stesso, le canzoni sono quelle che ricordate, le emozioni e la magia saranno le stesse, ma stavolta ci sono gli attori veri, quindi non c’è nulla di cui vergognarsi nel pagare il biglietto. Che sia la Disney stessa a relegare i suoi capolavori d’animazione a meri ricordi d’infanzia è non solo desolante, ma anche offensivo per la dignità degli artisti che ci hanno lavorato e per le opere stesse, molte delle quali hanno influenzato epoche cinematografiche e gusti di intere generazioni. Un ragionamento del genere implica anche che per apprezzare l’animazione occorra essere bambini, oppure che guardare un film Disney voglia dire ritornare ad esserlo per qualche ora. E invece, pur avendo sicuramente una componente di evasione e svago, l’arte Disney acquista un senso soprattutto se filtrata attraverso lo spirito critico dell’adulto. Perché poi sia necessario un remake per rivivere le emozioni di un film già esistente, rimane tuttora un mistero.

Quella dei remake in live action è in sostanza una politica pigra e diseducativa, cioè l’esatto contrario di quello che la Disney dovrebbe essere. Invece che guardare ai successi di una volta, riconoscerne i punti di forza, i valori e costruire qualcosa di nuovo imparando da essi, si preferisce col minimo sforzo farne un’imitazione, facendo leva sul fatto che in fondo la maggior parte degli spettatori non sa cosa sia davvero Disney, ma la identifica con le emozioni provate al cinema da bambino, con il vestito giallo di Belle e con le canzoni. Disney è prima di tutto una filosofia creativa, è (o dovrebbe essere) ciò che spinge a guardare sempre avanti con curiosità, ciò che ispira ad allargare i propri orizzonti. Non c’è alcun bisogno di rivangare il passato con nostalgia, perché i classici Disney sono ancora vivi, hanno ancora il potere di ispirare l’arte del cinema e rappresentano ancora vette insuperate per estetica, storytelling, umorismo, fusione di narrazione e musica e molto altro ancora. La loro eredità però non continua in tutto ciò che oggi è marchiato Disney, piuttosto è portata avanti a fatica solo da chi riesce a coglierne e celebrarne gli elementi chiave, in chi riesce a comprendere la filosofia di fondo di cui sono intessuti e in chi, nel solco di quella tradizione, riesce a creare qualcosa di nuovo.