Grandiosità. Era dai tempi di “Il Signore degli Anelli” che non ne vedevo così tanta, tutta insieme. Musiche ieratiche, costumi maestosi, fotografia imponente, worldbuilding tentacolare, narrazione epica, ambizioni titaniche. Certo, Villeneuve ci aveva dato dentro parecchio, negli ultimi tempi, con diversi di questi aspetti: inquadrature sontuose, grande cura del suono, ossessione per il racconto dei momenti di svolta (“Arrival”) e per la certosina ricostruzione di mondi e ambientazioni (“Blade Runner 2049”). E infatti si sapeva bene cosa aspettarsi, dal suo “Dune”, con o senza trailer a supportare le aspettative: sfarzo, tensione, foschie e chiaroscuri, militari a gogo.

La domanda non era il cosa, e in fin dei conti nemmeno il come: era il quanto. Quanto a fondo sarebbe andato nell’impresa di costruire un intero universo autosufficiente, e quanto avrebbe osato esasperare i suoi tic cinematografici per rendere in tutta la sua colossalità la visione fantascientifica di Frank Herbert.

Risposta: tanto.

Sulla fama di “Dune” film “maledetto” si è già detto tutto e anche di più. I tentativi di Jodorowsky (che, anche si fossero realizzati, difficilmente avrebbero tentato di tradurre lo spirito del libro); le più o meno riuscite trasposizioni televisive; l’imbarazzante-ma-in-fondo-pure-simpatico pastrocchio dell’accoppiata Lynch-De Laurentis. Inutile dilungarsi sul tema. Più interessante è indagare che cosa determinasse la quasi mitologica difficoltà di mettere su pellicola il romanzo del 1965, vincitore dei due massimi premi della narrativa fantascientifica: l’Hugo e il Nebula.

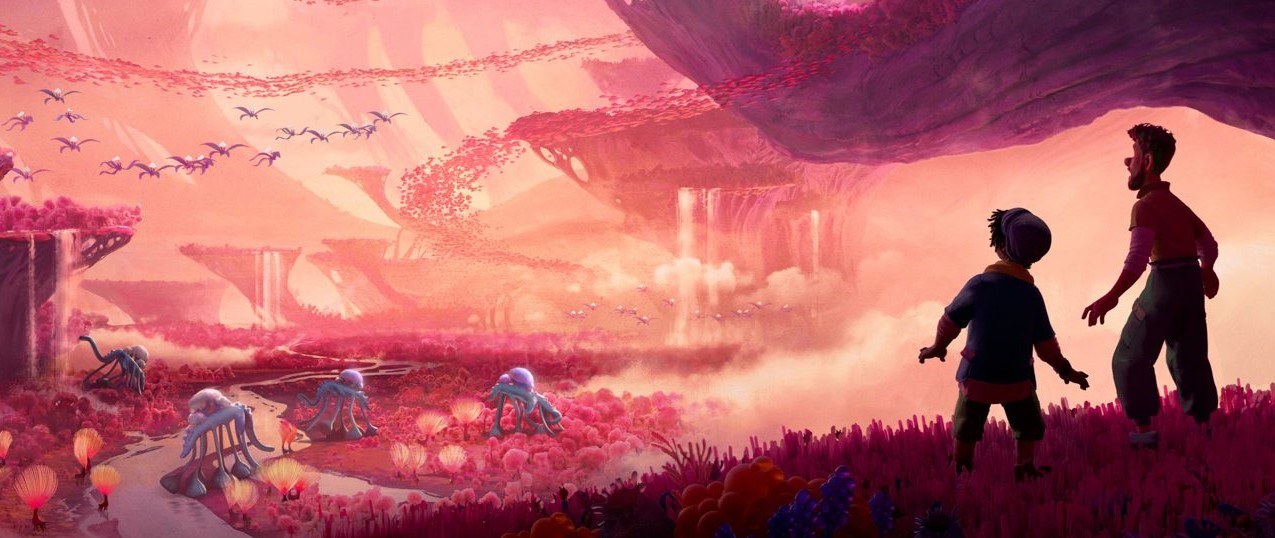

“Dune” è un romanzo obliquo e complesso. Lo è quasi in modo programmatico, perché il gioco di Herbert era architettare un mondo che non fosse, come consueto nella fantascienza dell’epoca, “come il nostro ma col tale elemento bizzarro a contraddistinguerlo”, bensì sconcertantemente alieno da un lato e minuziosamente articolato dall’altro: un pianeta con una sua geografia, una sua economia, una sua geologia, e soprattutto un suo ordine ecologico credibile e autonomo. Una costruzione che spingesse il lettore a mettere in discussione le sue certezze e, alla luce della meraviglia per il “sistema Dune”, lo portasse a riammirare l’involuzione e la precarietà di quello in cui vive ogni giorno.

Non pago, Herbert inserisce il suo pianeta-deserto, Arrakis, proprio al centro della rete di relazioni che tengono in piedi — o, per meglio dire, non tengono in piedi — il neofeudale Impero Galattico. Così come l’approccio planetologico di Herbert trabocca di non-linearità di stampo ecologico, l’affresco politico tracciato è profondamente intriso di pensiero sistemico. Distantissimo dall’essere un cosmo di buoni-versus-cattivi, lo scacchiere di “Dune” è un intreccio di gruppi di potere secolari, i cui rapporti non si risolvono in un banale schema di alleanze e contrapposizioni, ma in retroazioni, equilibri precari e parziali sovrapposizioni di interessi e linguaggi. Intersezioni mutevoli che si condensano ora in intese ora in tradimenti, ora in scontri campali ora in sotterfugi, non detti, “piani dentro a piani dentro a piani” (per adottare un’espressione di un personaggio chiave, il mentat Tufir Hawat).

Tutto qui? Macché. A complicare ulteriormente il quadro, Herbert aggiunge l’elemento più caratterizzante della sua cattedrale fantascientifica: la religione. Leggende, superstizioni, visioni, estasi mistiche, droghe rituali, profezie, guerre sante, figure messianiche. Già impiegata in altre opere coeve come elemento di colore, o eventualmente di satira, la religione diventa in “Dune” la spina dorsale del crescendo narrativo che conduce il protagonista Paul Atreides, erede spodestato del feudo di Arrakis, da un apparente vicolo cieco al dirompente all-in finale.

Come trasporre tutto questo in un film? Sia chiaro, non è che all’intreccio del romanzo manchi azione filmabile. Tra imboscate, inseguimenti, esplorazioni, scontri all’arma bianca, di sequenze da cardiopalma ce ne sono in abbondanza. Ma in ogni momento il susseguirsi dei fatti è strumento, e non fine, della narrazione: il vero focus non sono le vicende, ma il worldbuilding e il suo evolversi. Per mantenere l’equilibrio, e non trasformare la pellicola in un puro avvicendarsi di botte da orbi — o al contrario soffocarla in un mare di spiegoni, serve la padronanza di mezzi e il sangue freddo che solo un regista di grande calibro può garantire. Enter Denis Villeneuve.

La mossa chiave del filmmaker canadese è, in fin dei conti, semplice: mostrare, non dire. Se proprio è necessario spiegare, spiegare solo ciò che necessario lo è strettamente: una parola, due — e al resto penseranno gesti, sguardi, movimenti di camera. Non serve illustrare i dettagli di funzionamento di uno scudo cinetico (strumento di difesa essenziale dell’universo narrativo): è sufficiente buttare lì un “la lama lenta passa lo scudo” nel mezzo di un combattimento di addestramento. Ha senso, suona come qualcosa che i personaggi potrebbero effettivamente dirsi. E da lì in poi fornisce una chiave interpretativa ineludibile per ogni scontro armato a cui lo spettatore assisterà. Qualche frase sussurrata dal protagonista Paul Atreides al medico di corte in una lingua privata, e un attimo dopo una comunicazione tra Paul e la madre attraverso gesti della mano, visibili solo a loro due: tanto basta per mettere a fuoco come l’erede al titolo di Duca debba padroneggiare codici molteplici, e viva in un ambiente dove tradimenti e segretezza sono la regola più che l’eccezione. Il gigantesco verme delle sabbie, protagonista dell’ecologia di Arrakis: due nozioni introduttive date diegeticamente da un’audioguida, e poi eccolo lì, in tutta la sua lovecraftiana estraneità. Ci pensi chi sta davanti allo schermo a desumerne i tratti fisiologici e comportamentali.

Non per tutto c’è spazio: di che cosa siano i “calcolatori umani” mentat non se ne fa menzione (anzi, il termine non viene nemmeno mai impiegato), né si presenta la raffinatezza del condizionamento dei medici Suk e del modo in cui il mentat al servizio della casata Harkonnen, Piter De Vries (altro nome mancante), lo utilizzi per infliggere un colpo letale agli arcinemici Atreides. La figura dell’ecologo imperiale Liet-Kynes è (oltre che appropriatamente cambiata di genere) molto meno stratificata che nel romanzo, e delle svariate corporazioni che contribuiscono al balance of power del Duniverso solo una, la sorellanza Bene Gesserit, è mostrata con una certa chiarezza. Ma da qualche parte si doveva tagliare — e in fin dei conti dovrebbe esserci quantomeno un altro film a permettere il perfezionamento del mosaico.

Liberato il minutaggio dalla spada di Damocle degli infodump, Villeneuve ha campo libero per fare il Villeneuve. Per incorniciare paesaggi, architetture e scene di massa in grandangolo da capogiro, che da soli fanno una buona parte della travolgente grandeur del suo “Dune”. O condensare in campi stretti e inquadrature ipergeometriche situazioni apparentemente collaterali rispetto al flusso principali della narrazione, ma in grado di portare nell’affresco generale anche le prospettive di personaggi che a copione non hanno una singola battuta. Coi suoi onnipresenti tagli di ombre e luci sottolinea la durezza dei momenti più problematici (essenzialmente: tutti), e dove non arriva coi contrasti netti porta la sua quintessenziale ossessione per i vedo-e-non-vedo, ottenuti con ogni mezzo possibile (caschi, veli, apertura del diaframma, bruma, tempeste di sabbia, perfino ologrammi e liquami).

Il richiestissimo compositore Hans Zimmer, che per quanto iperprolifico ha dovuto dar buca a Christopher Nolan per comporre la colonna sonora del film, fa un ottimo lavoro nel sottostare al dogma villeneuviano della completa fusione tra musica e immagine: la sua partitura è avvolgente, minacciosa, sacrale. Si mantiene stabilmente straniante pur incorporando elementi percussivi, vocali e folklorici che danno a scenari e protagonisti una loro distinguibilità. Permea ogni istante di mistero e urgenza senza cedere per un istante alla tentazione del leitmotiv anche solo vagamente orecchiabile.

Villeneuve taglia, si diceva, ma altrove conserva, aggiunge, prende tempo. Dedica i primi quaranta minuti alla costruzione, tassello dopo tassello, della responsabilità soffocante che grava sulla casata Atreides e sul suo rampollo. Si dilunga goduriosamente sui meticolosi combattimenti spada-e-scudo, quasi a volerne fare una versione atletica e brutale degli scacchi. Qua e là strafa: qualche dialogo non presente nel libro suona stucchevole, le visioni di Paul sono insistenti e pedisseque, la resa dell’amicizia tra Paul e i due tough guys della corte — Duncan Idaho e Gurney Halleck — scade spesso nel cliché. Poco importa: quando si gioca grosso, qualche cantonata va messo in conto di prenderla. La solidità generale non ne risente.

Serratissime, le due ore e trentacinque del film sanno concedersi qualche raro momento di distensione: passaggi “non necessari”, eppure deliberatamente inclusi nella pellicola, che svelano più di tutti lo sguardo creatore del regista.

La duplicità della relazione tra Paul e Lady Jessica, al tempo stesso madre affettuosa e addestratrice inflessibile; il rapporto col padre Leto, formale ma ricco di comprensione, e l’inedita caratterizzazione greco-celtica della casata e dei suoi parafernalia; l’intesa tra l’ecologo Liet-Kynes e il giovane Atreides (ma non col vecchio); l’interesse di Paul per le piante del giardino di corte e l’uomo che le cura — questi elementi, alcuni fedelmente riportati dal romanzo, altri inventati di sana pianta, potevano far parte come non far parte della sua trasposizione cinematografica. Giacché il regista e il suo staff hanno voluto incorporarli, vale la pena interrogarsi sul perché. Un abbozzo di risposta può suonare così: mentre il “Dune” di Herbert è una machiavellica decostruzione del potere e dei sottosistemi che, contendendoselo, lo generano, il “Dune” di Villeneuve pare riproporsi un obiettivo più puntuale, ma comunque ardimentoso: costruire relazione dopo relazione un eroe che sia vero, non frutto di predestinazioni e deus ex machina ma di legami, azioni, scelte (proprie o non proprie) comunque tracciabili. Paradossale, forse, per un personaggio che è presentato come l’eletto nato da piani genealogici lunghi millenni, ma è probabile che questa sia la prospettiva più indicata per leggere una delle poche frasi del duca Leto al figlio: “Un grande uomo non cerca il comando. È il comando a chiamarlo. E lui risponde.” Con la possibilità che la risposta sia “No”.

Il “Dune” di Frank Herbert è stato una rivoluzione nella letteratura fantascientifica. Il romanzo era Assieme una prosecuzione e una critica della “scienza del futuro” asimoviana: prendeva la limpidezza matematica della “psicostoria” (disciplina di pianificazione del futuro alla base del ciclo delle “Fondazioni”) e la sminuzzava in una Babele di preveggenze miopi e disumanizzanti, ciascuna destinata a lasciare il suo detentore eternamente prigioniero dei propri schemi. Il “Dune” di Jodorowsky-Moebius-Giger-Foss-O’ Bannon, che non è mai stato, avrebbe lasciato comunque il segno sulla fantascienza cinematografica a venire, e assai probabilmente ha gettato gli spunti che, volti in ridicolo, hanno sancito il successo galattico di Star Wars. Tatooine e Arrakis, Jabba the Hutt e il barone Vladimir Harkonnen, gli Stormtrooper e i Sardaukar, i Jedi e le Bene Gesserit, le spade laser e gli scudi cinetici: difficile, accostando l’universo di George Lucas a quello di Herbert, non ipotizzare che il primo abbia come spunto un’efficace banalizzazione del secondo (verosimilmente pre-digerito dal team del primo, sfortunato tentativo cinematografico).

Quale sarà l’impatto del “Dune” di Villeneuve? Difficile fare previsioni. Per intanto, c’è da tenersi stretta questa coraggiosa space opera che non teme l’epicità ma nemmeno la butta in caciara, che si mostra fieramente estetizzante ma mette al centro storia e personaggi. A Star Wars siamo assuefatti e presto o tardi lo saremo anche a Nolan e al suo cinema a orologeria. C’è davvero da augurarsi che qualcuno prosegua sulla scorta di Villeneuve, avventurandosi lungo la strada intermedia che sposa immediatezza e tecnica con la passione un po’ deviante per la costruzione di altri mondi. Quali mondi? Ci sono biblioteche piene di romanzi perfettamente atti allo scopo. Anche assai più semplici da adattare, peraltro.