Da oggi sul Disney+ italiano è arrivato Iwaju, miniserie in sei episodi targata WDAS e Kugali.

Quando la annunciarono, durante il famoso Investor Day, insieme alle altre serie WDAS, c’era profumo di rivoluzione. Per la prima volta lo studio d’animazione più antico del mondo abbracciava la serialità, per giunta con un soggetto originale. Quattro anni dopo quell’annuncio, sono successe cose e il clima ora è diverso. Ognuno ha la sua narrazione di cosa sia accaduto nel frattempo, e a quanto pare se la tiene, oppure se la radicalizza per benino, perché così vuole l’algoritmo.

Quanto a me, chi mi segue sa cosa penso dei WDAS. Della filosofia che li attraversa da un secolo e che potremmo definire una scuola artistica, costante nei decenni. Iwaju lo aspettavo, come aspettai Baymax, Zootopia+, Strange World, Once Upon a Studio e Wish, frutti differenti nati dal medesimo stesso calderone creativo.

Quando però uscì la prima immagine promozionale fui il primo ad accorgermi che qualcosa non andava. Sospetto confermato dal ritardo nell’uscita (quasi un anno) e infine dalla notizia che ad occuparsi dell’animazione non sarebbero stati i WDAS, o perlomeno non solo.

Ad oggi tocca dirlo: Iwaju è un Disney a metà. Narrativamente parlando scorre che è una meraviglia. Difficile giudicare da spettatori l’apporto effettivo di Kugali, ma quanto supervisionato da Natalie Nourigat (Far From the Tree) funziona molto bene. C’è perizia narrativa, la storia è fluida e ben ritmata. L’idea di costruire l’incipit di ogni episodio su un flashback di un personaggio sempre diverso è ottima, e anche sul fronte dei contenuti ho visto sapienza. Lagos viene narrata con schiettezza e senza retorica, e in questo la contaminazione tra i due marchi è stata vincente. Ogni volta che il villain apre bocca e giustifica con grossolaneria le sue azioni sembra di essere di fronte a qualcuno di molto reale.

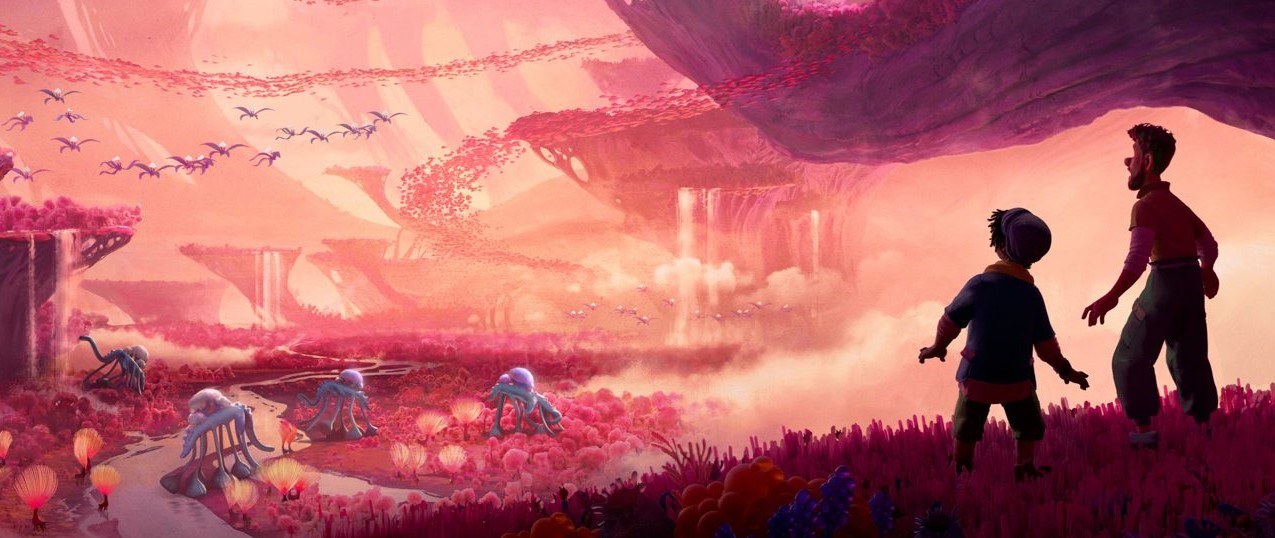

Di contro, il comparto visivo è figlio di un compromesso. A tratti ci sono i WDAS, a tratti c’è il character design voluto da Kugali, e purtroppo c’è persino un terzo attore in gioco, l’ente esterno Cinesite. Gli ambienti qua e là ne risentono. C’è inoltre molta disomogeneità: alcuni personaggi, specialmente il cattivo coi suoi sgherri o l’anziana industriale, sembrano avere il sigillo di qualità Disney, altri non sono semplicemente all’altezza del marchio. La piccola Tola nello specifico rappresenta una ferita per la cultura visiva dello studio: che si tratti di modellazione, design, luci, espressività o di tutto questo insieme non mi è chiaro, ma è una cosa che personalmente mi ha dato dispiacere. Dopotutto, si trattava della protagonista. Che i WDAS, dopo un secolo di ricerca sul design, abbiano sorvolato su ciò, spinge a chiedersi cosa possa essere accaduto dietro le quinte.

Da quel che leggo in giro, pochi altri hanno sofferto questa dissonanza visiva. L’uomo della strada pensa alla trama, e direi che stavolta ne ha avuta. E forse in questi tempi malevoli è anche meglio così. Certo è che dobbiamo ricordarci che l’animazione è un po’ come le stelle: ciò che vediamo uscire ora è sempre il frutto di un momento creativo ancora precedente. E per quella che è la policy attuale attuata nel dopo Chapek, ho i miei dubbi che un progetto come questo oggigiorno la spunterebbe.