Avrei voluto iniziare questa recensione invitando i lettori a non farsi ingannare. A non farsi ingannare dal titolo che richiama la protagonista della notoria favola, a non farsi ingannare dai trailer che descrivono questo film come un qualcosa che parla esclusivamente del mondo digitale, a non farsi ingannare dal fatto che la protagonista sia una timida adolescente giapponese con una storia d’amore come ne abbiamo viste tante negli anime. Ma lasciatevi ingannare.

Belle – il cui titolo completo è Ryuu to Sobakasu no Hime, “Il drago e la principessa lentigginosa” – è un film che vi chiede umilmente di farvi ingannare sin dall’inizio, di prestarsi ad un gioco di parti e ruoli convenzionali da ribaltare prontamente quando più ve lo aspettate. Tanto alla fine non ve lo aspetterete.

La trama, al suo osso, non è altro che una rinarrazione in chiave post-moderna del racconto di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, con particolari ammiccamenti alla versione Disney del 91. Suzu – “campana” in giapponese, quindi “Bell” – tradisce fin dal suo nome un’assonanza con la protagonista della fiaba, ma non solo. I paralleli, più o meno espliciti, si sprecano: entrambe sole col proprio padre, entrambe prigioniere di un’esistenza che le impoverisce (lì un villaggio di contadini non particolarmente spigliati e soprattutto non propensi alla cultura; qui la realtà tutta, coi suoi traumi, i suoi incidenti e le sue delusioni), trovano finalmente la libertà “rinchiudendosi” ulteriormente e affrontando coloro che all’apparenza sono dei mostri, ma che riveleranno a loro volta il proprio passato, mostrandosi diversi da come tutto il resto del mondo li percepiva. Anche narrativamente, è evidente il confronto fra il Gaston Disney e Justin – il capo dei Justice -, due cacciatori chiusi mentalmente che passeranno sempre più evidentemente nel torto, fino a dar fuoco (in entrambi i casi letteralmente) al castello della Bestia. E ancora, intere sequenze citano espressamente il film Disney: il salvataggio dai “lupi”, il ballo a “corte” e le piccole AI al posto degli oggetti animati. Ma se sono così simili, perché vedere un altro remake? Perché ci sono grosse differenze, che cercano di portare il film di Hosoda su un livello differente e moderno.

Temi e Personaggi

Il film tematicamente si divide in due sezioni: inganno e rivelazione. Dopo una breve introduzione che si occupa di chiarire fin da subito la parte più didascalica e meccanica, ovvero il funzionamento di [U], un futuristico social-barra-realtà-virtuale capace di far esprimere al massimo le proprie potenzialità, la trama inizia a seguire Suzu Naito, la ragazzina di cui sopra, impegnata nella più classica quotidianità giapponese, tra amicizie, studio e attività extrascolastiche. Apprendiamo che la madre si sacrificò per salvare una bambina quando Suzu era ancora piccola, privandola di quell’entusiasmo infantile cui tutti abbiamo diritto e che ancora oggi le impedisce di vivere davvero la sua passione per il canto. Ed è qui che la storia entra nel vivo: attraverso una foto scattata quasi per caso, [U] invita la protagonista a sviluppare il proprio profilo online, fornendole un apposito avatar (deliziosamente realizzato da quel mostro sacro di Jin Kim). Le sue capacità canore sviluppate appieno, e la complicità della sua migliore amica Hiroka Betsuyaku, la porteranno in pochissimo tempo ad assurgere ad idol più importante della rete e a tenere un concerto nel più importante stadium del social. Interrotto dall’intervento prima di “Ryuu” e poi dei Justice, questo evento darà inizio ad una caccia alla Bestia, e all’indagine sulla sua vera identità che occuperà la seconda metà del film e porterà all’emozionante climax risolutivo.

Inutile sarebbe discorrere di come il regista abbia sempre avuto un debole per il mondo virtuale, fin da subito una delle tematiche principali della sua produzione. Ma in Belle questa rappresentazione evolve ulteriormente. Se nel film dei Digimon costituiva l’ambientazione e in Summer Wars la vera e propria trama, in Belle è il veicolo principale del messaggio. [U] assume una serie di connotazioni in base ai tanti personaggi che affollano il cast, ma è indubbiamente riassumibile come un “posto sicuro”, quel luogo nella psicologia dove ci sentiamo liberi e invitati ad esprimere ciò che nella società siamo portati – consciamente o inconsciamente – a celare. Una meccanica che in realtà fa parte anche della percezione inconscia che abbiamo dei social e che spesso porta gli utenti ad esporsi maggiormente, “nascosti” dietro uno schermo. In [U] la barriera cade e gli utenti sono messi a confronto fra loro attraverso quello che è un vero e proprio mondo interattivo e “percepibile”. Il filtro cognitivo degli [AS] (gli “avatar” del mondo di [U]) diviene a tutti gli effetti un nuovo volto con cui poter vivere e rifugiarsi dai problemi di tutti i giorni. Ed è ciò che avviene a Kei.

Kei è la Bestia, Ryuu (“drago”, in giapponese), ed è il punto nevralgico, la principale differenza dalla fiaba originale. Belle, infatti, non tratta di una storia d’amore se non nella prima parte, ma di una storia di solidarietà. Kei non è il principe trasformato da un maleficio o il migliore amico invaghito di Suzu, ma un normale ragazzino di quattordici anni, costretto da tempo a subire gli abusi del padre e ad assistere impotente allo stesso trattamento verso il fratello Tomo, poco più di un innocente bambino che soffre di una qualche non meglio precisata forma di autismo, il cui [AS] è un piccolo angelo bianco. Il posto sicuro di Kei assume la forma di un castello-nave diroccato, distorto, a tratti paradossale, con una piovra conficcata dal pennone su un lato e pezzi di mura fluttuanti dall’altro. Al suo centro abbiamo la stanza delle rose segrete, dove appare Kei, arrabbiato col mondo e soprattutto con sé stesso, estraniatosi dalla realtà nell’inconscia attesa di qualcuno che salvi lui e il fratello. Inconscia perché tante volte gli è stato promesso, ma nessuno è giunto a danzare con lui prima di Belle, in una scena che tanto ricorda quella del film di Trousdale e Wise, prima di essere interrotti dall’ennesimo abuso.

Le figure genitoriali nel film sono tre. A fare da contraltare a quella negativa e frustrata del padre di Kei e Tomo vi sono infatti due “personaggi” positivi. Il più evidente è sicuramente quello in cinque forme del coro femminile. Le donne sono sostanzialmente cinque sfaccettature di un solo personaggio, che assolve il ruolo materno venuto a mancare. Esse rappresentano le varie fasi di crescita dell’esperienza femminile, con diversi gradi di saggezza e fungono da coscienza per la protagonista. Sono loro a dare voce ai suoi pensieri quando il film sembra ancora dirigersi su un percorso romantico, così come saranno loro le uniche adulte a mobilitarsi prontamente nella fase finale. Meno attivo, ma non meno rilevante è il padre di Suzu/Belle. Un giovane uomo visibilmente traumatizzato dalla perdita della moglie e che ha rivolto tutte le proprie attenzioni alla figlia. Particolarmente incisiva la scena ripetuta della cena che lei di volta in volta rifiuta, simbolica rappresentazione di un muro decennale eretto dopo il grande incidente, e destinato a sgretolarsi nel finale. Ma il loro ricongiungimento è in realtà precedente e molto più pesante sul piano narrativo: non importa quante volte lo ignorerà nel film o quante persone avrà al suo fianco, Suzu alla fine sarà a lui che chiederà consiglio, venendo ricambiata con una fiducia assoluta. Una scena che funge anche da preparazione al confronto finale fra la ragazza e il padre di Kei. Anch’egli genitore solitario, anch’egli evidentemente traumatizzato, ma privo di quella forza che avrebbe dovuto renderlo colonna del proprio nucleo familiare. Una storia di genitori e figli, che fortemente colpisce chi ha potuto vivere sulla propria pelle determinate situazioni.

Un’empatia che vede una splendida esecuzione nelle numerose musiche che reggono il film. Tra queste sicuramente spiccano “Lend Me Your Voice” (lyrics di Hosoda, Nakamura e Iwasaki; eseguita da HANA) e “A Millon Miles Away” (lyrics come sopra; eseguita da Nakamura), una canzone dalla potenza devastante. Un grido non di richiesta d’aiuto, ma di accoglienza, d’invito a liberarsi, a confidarsi, a unirsi in un solo cuore che si espande su vibrazioni altre e che trascina lo spettatore, impotente, alle lacrime. Un tono totalmente diverso da quello iniziale di “U” di Millennium Parade, festoso, pimpante, a tratti quasi circense nel suo ritmo frenetico.

Il Comparto Visivo

Ma a sostegno di tutto ciò non vi sono solo temi, musiche e una trama splendida. Alla “matita” di questo film vediamo infatti radunarsi ben tre scuole di pensiero dalla carriera a dir poco eccezionale e che si spartiscono le due “realtà”.

Quella materiale è totalmente affidata allo Studio Chizu, lo studio d’animazione fondato da Mamoru Hosoda e Yuichiro Saito nel 2011 e che è a tutti gli effetti un’estensione del suo autore principale (simbolico il fatto che il suo logo ritragga Makoto Konno, la protagonista de La Ragazza che Saltava nel Tempo). Lo si riconosce nei personaggi, nelle ambientazioni, persino nei movimenti di camera. Ma quello virtuale no: forse per la volontà di separarlo esplicitamente dall’altro, al punto da essere totalmente in CGI (dove persino Suzu subisce la trasformazione), essa è stata affidata a ben due partner d’eccezione.

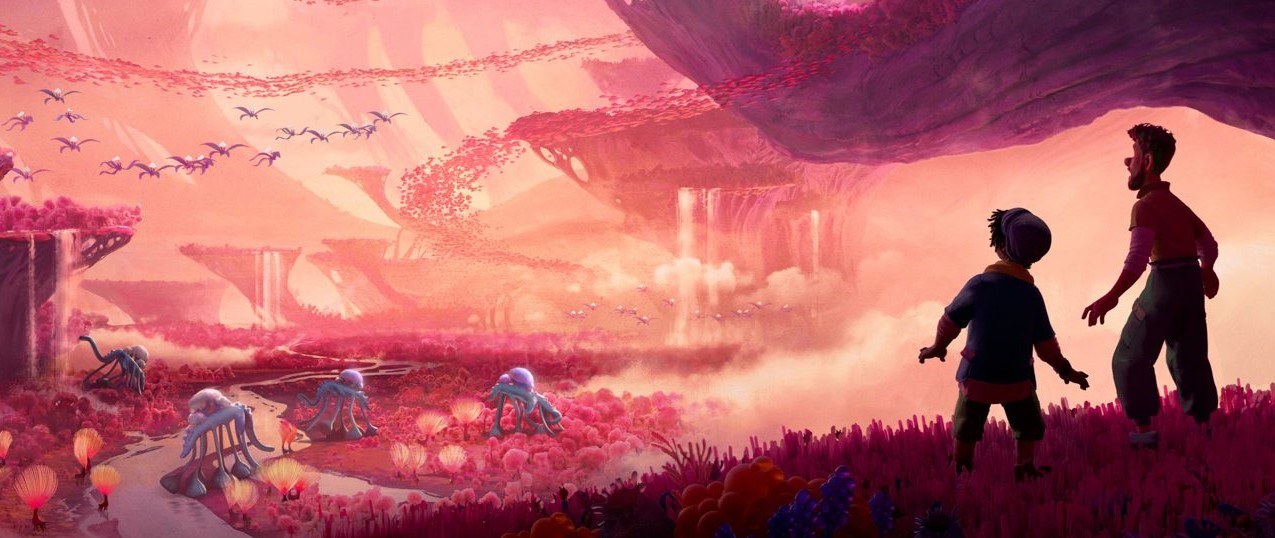

Abbiamo già accennato a come il volto di Belle non venga da un artista qualunque, bensì da Jin Kim. Il veterano della Disney, allievo e erede stilistico di Glen Keane, noto tra le altre cose per aver curato il character design di capolavori come Tangled e Encanto, è stato coinvolto esclusivamente per la controparte della protagonista, di cui ha curato l’aspetto e la recitazione. Le ambientazioni virtuali, invece, sono state affidate a Cartoon Saloon, studio irlandese anch’esso a sua volta estensione del suo autore principale Tomm Moore, per cui ha realizzato tra gli altri Song of the Sea, The Breadwinner e Wolfwalkers. L’estetica minuziosamente curata e variegata già mostrata in questi film, assume particolarmente impatto nella sequenza della ricerca del castello della Bestia, dove Belle si muove in rapida successione attraverso tante “fantasie” quante sono le AI che la guidano. In un tripudio di colori esplodono quindi atmosfere che ricordano i virtuosismi miniaturistici di The Secret of Kells, capolavoro dello studio.

A chiudere la carrellata di forze esterne, Akiya Kageichi ha curato il design di Ryuu, grazie al suo stile estremamente gotico, grafico e colorato.

Conclusione

È interessante notare come tutte queste forze artistiche estremamente differenti siano state in grado di convergere in un unico prodotto e in una maniera estremamente fluida. Lo spettatore viene accompagnato da musiche e visioni che restano vividamente impresse attraverso un viaggio nel proprio subconscio. Messi a confronto con paure, sentimenti e traumi con cui istintivamente empatizziamo, siamo portati a vivere una storia d’amore che fiorisce in un sentimento diverso, estendendosi oltre i limiti del romanticismo e raggiungendo vertici globalizzanti. Un inizio lento e poi un crescendo esponenziale che coinvolge e riesce a rendere leggeri persino gli otto minuti di canto che ne rappresentano l’apice, per poi abbandonarsi allo straziante finale, quasi muto. Un racconto di solidarietà, di umanità che riesce a spogliare i nuovi media della propria apparenza artificiale, che li ha spesso resi soggetti di accuse di deumanizzazione. E tra le lacrime ti invita a… prestare la tua voce.